リトル比良ハイキングJR近江高島駅〜大炊神社〜賽の河原〜日本庭園〜岳観音堂跡〜岳山(565)〜オーム岩〜鳥越峰(702)〜岩阿沙利山(686.4)〜鵜川越〜嘉嶺ヶ岳(660)〜寒風峠〜涼峠〜JR北小松駅 |

|

|

|

|

リトル比良ハイキングJR近江高島駅〜大炊神社〜賽の河原〜日本庭園〜岳観音堂跡〜岳山(565)〜オーム岩〜鳥越峰(702)〜岩阿沙利山(686.4)〜鵜川越〜嘉嶺ヶ岳(660)〜寒風峠〜涼峠〜JR北小松駅 |

|

|

|

|

|

平成23年5月14日(土) メンバ:私、他山友7名 計8名

|

|

出発:JR近江高島駅(10:03)

JR近江高島駅−[24分]→大炊神社−[20分]→賽の河原−[15分]→日本庭園−[24分]→岳観音堂跡−[34分]→岳山(565)−[50分]→オーム岩−[12分]→鳥越峰(702)−[51分]→岩阿沙利山(686.4)−[14分]→鵜川越(舗装道)−[32分]→嘉嶺ヶ岳(660)−[36分]→寒風峠−[29分]→涼峠(涼峠から滝山付近まで戻り再び涼峠へ戻る)涼峠→[17分]→畑の木場−[41分]→JR北小松駅 到着:局ヶ岳神社駐車場(22:03) |

|

[ ]内の時間は実歩行時間で休憩時間は含んでいません。

|

|

今回は山仲間のさんぞうさんからのお声掛けで以前から一度歩いてみたかったリトル比良へ出掛けることになった。前回比良の山へ出掛けたのが一年半ほど前

(2009.10.31)に山友4名と楊梅滝〜釈迦岳へ出掛けて以来の比良の山である。

自宅を7時40分に出発し最寄の駅から電車を乗り継ぎJR京都駅でネット友のてるみさんやさんぞうさんら山仲間と合流したあと今回のスタート地点であるJR湖西線の近江高島駅へ到着したのが9時53分。駅舎内でトイレを借用し仕度を整えたあとリトル比良の登山口へ向かった。 |

| 09:53〜10:03 JR近江高島駅 | 10:03 線路沿いを歩く | 10:07 信号の無い交差点 |

|

|

|

| 線路沿いの舗装道を少し北方向へ向かい道なりにしばらく歩いたところで信号の無い交差点へ出る。交差点を右へ曲がり北方向へしばらく歩き | ||

| 10:20 ガソリンスタンドの交差点 | 10:24 音羽バス停 | (バス停にある標識) |

|

|

|

| 左手高島学園に沿って歩いたところでまもなくガソリンスタンド前の信号のある交差点へ到着した。 交差点手前にややもすれば見落としそうな標識がありその標識に従い交差点を左方向へしばらく歩いたところで音羽バス停へ到着した。バス停の傍らにリトル比良を示す標識があり |

||

| 10:27 大炊神社 | 10:28 白蓮山・長谷寺 | (長谷寺すぐの車止めゲート) |

|

|

|

| その標識に従い左折れするとまもなく石の鳥居が立っている大炊神社へ到着した。鳥居の右手に長谷寺の大きな石灯籠が立っており、鳥居の手前を左へ向かいすぐ右手に現れた「白蓮山 長谷寺」と掘られた立派な石標が立つ長谷寺を過ぎると目の前に車止めゲートが現れる。 | ||

| 10:30 獣避けゲート | 10:33 広い地道の林道 | 10:39 分岐 |

|

|

|

| ゲートから先は舗装道が途切れ幅の広い地道となり車止めゲートを過ぎるとすぐにまた獣除けゲートが現れる。留め金を外し門扉を開け(閉め忘れのないように)広い地道の林道をしばらく歩いて行くとまもなく分岐が現れる。 傍らにある「←登山道」と書かれた標識に従い分岐を左方向へ向かい | ||

| 10:40 小さな石橋を渡る | 10:46 途中の小さな分岐 | |

|

|

細い溝に架かる小さな石橋を渡ると本格的な山道となる。 途中の小さな分岐を傍らの木に括りつけられた標識に従い右方向へ向かったところでまもなく |

| 10:47〜10:50 賽の河原 | (賽の河原から南、見張山方面の眺め) | |

|---|---|---|

|

|

|

| 真新しい祠の建つ賽の河原と呼ばれる平坦な場所へ到着した。賽の河原からは南方向の展望が開け目の前に見張山と思われる山容を望むことができ、少しの間その眺めを楽しんだあと西方向に続く山道を岳山方面へと向かった。 | ||

| 11:20 樹林越しに「白坂」が見える | 11:20〜11:25 白坂 | |

|---|---|---|

|

|

|

| 途中右手に白坂と書かれたプレートが現れ目線を右へ移すと樹林越しではあるが真っ白な砂地の斜面が見えている。さんぞうさんは砂地の斜面へ下りて行かれたが私はそのまま登山道を歩きまもなく樹林が途切れ右手に綺麗な砂地の白坂(昔はもっと美しかったようである)の全景を見ることができた。 登山道にいる私と白坂に下りられたさんぞうさんとやりとりをしながら少しの間白坂を楽しんだあとまもなく登山道へ戻られたさんぞうさんと合流し先に行った仲間を追いかけることにした |

||

| 11:28 羊歯の生い茂る山道 | 11:34 石の階段 | 11:37 不動尊 |

|

|

|

| 羊歯の生い茂った登山道をしばらく歩きまもなく現れた明らかに人の手が加えられたと思われる石の階段を登りきると右手に苔生した小さな石の祠が現れた。傍らの木には不動尊と書かれたプレートが括りつけられている。 | ||

| 11:40 弁慶の切石 | 11:41 急な石段 | 11:44〜11:45 岳観音堂跡 |

|

|

|

| 不動尊を過ぎ右手に現れた弁慶の切石と言われる大きな巨岩を通り過ぎ急な石段を登り切ったところで平坦な台地に石積みの残る岳観音堂跡へ到着した。 | ||

| 11:47 ロープの張られた岩場 | 11:54 一旦鞍部へ降りる | (南方向、見張山方面の眺め) |

|

|

|

| 岳観音堂跡を過ぎるとすぐにロープが張られた岩場の急斜面が現れるがロープに頼らず三点支持の原則を守り慎重に岩場をクリアしたところで南方向目の前に見張山方面の山並みが望め、 | ||

| 12:01〜12:06 見晴しの良いザレ場 | |

|---|---|

|

まもなく見晴しの良いザレ場へ到着した。

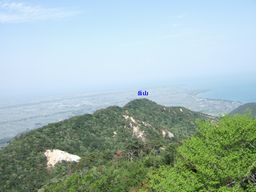

ザレ場からは南東〜南西方向に掛けて見張山から鳥越峰へ続く稜線の素晴らしい眺めを楽しむことができ、しばらくの間目の前に望める素晴らしい稜線を楽しんだあと岳山へと向かった。 |

| (見晴しの良いザレ場からの眺め) | |

|---|---|

|

|

| (南東〜南西方向に掛けて見張山から鳥越峰へ続く山並みを望む) |

| 12:14 快適な尾根道 | 12:21 ジグザグの急坂 | 12:24〜12:29 岳山(標高565m) |

|

|

108_ss.jpg) |

| 快適な尾根道をしばらく歩きやがてじぐざぐの急坂を登り切るとまもなく元嶽岩屋観音が祀られている岳山(標高565m)へ到着した。岳山を表す山名プレートは少し先にある。 | ||

| 12:30 岳山の山名プレート | 12:40 快適な山道 | (途中、オーム岩を望む) |

|

|

|

| 岳山で少し休んだあとその山名プレートを右手に見て快適な山道を一旦鞍部まで下り途中南方向にオーム岩の巨岩を望み | ||

| (オーム岩からの展望) | ||

|

|

|

| 西方向、武奈ヶ岳方面を望む | 北西方向、蛇谷ヶ峰方面を望む | 東方向、たった今辿ってきた稜線 |

| 13:54 じぐざぐ道の急斜面 | 14:02 鳥越峰(標高702m) | 14:04 快適な尾根道 |

|

146_ss.jpg) |

|

| 南方向に続く快適な山道を歩きやがてジグザグの道の急斜面を登り切るとまもなく見張山からの道との合流点である標高702mの鳥越峰へ登り着いた。鳥越峰から先快適な尾根道が続く。 | ||

| 14:12 大きな岩を巻く | 14:14 693mmピーク付近の岩場 | 14:17 打下山 鹿ヶ瀬山の看板 |

|

|

|

| 途中大きな岩を巻くように歩き693mピークと思われる岩場を過ぎるとやがて道の傍らに「打下山 鹿ヶ瀬山」と書かれた看板が現れるがこの辺りが打下山なのか鹿ヶ瀬山なのかが判断できないよく判らない看板である。 | ||

| (南西方向に望む岩阿沙利山の頂) | 14:31 鞍部へ降り立つ | (鞍部にある標識) |

|

|

|

| よく判らない看板を過ぎ途中南西方向に岩阿沙利山の頂きを望みながら一旦鞍部まで下り、そこから先 | ||

| 15:11 鹿ヶ瀬分岐 | 15:13 鵜川越(舗装道) | 15:13 舗装道を左へ少し戻る |

|

|

|

| やがて左下木々の合間から舗装道が見え右手に鹿ヶ瀬分岐を過ぎるとまもなく鵜川越と呼ばれる舗装道へ飛び出した。 嘉嶺ヶ岳へは舗装道を左へ少し下ったところから再び山道へ取付ことになる。 |

||

| 15:15 先ほど飛び出した場所 | 15:15 白い手摺り | 15:24 急斜面を直登 |

|

|

|

| 途中右下に先ほど飛び出した場所を見ながら白い手摺りの付けられた山道を登って行くとまもなく手摺りも途切れ目の前に続く急斜面の直登りが始まりいつもの通り最後尾からヨイショヨイショと只ひたすら登ることになりこの辺りから段々と先行グループ5名との距離が徐々に開き出していた。 | ||

| 15:29 途中の平坦な場所 | (平坦な場所にある標識) | 15:36 嘉嶺ヶ岳への急登り |

|

|

|

| 途中、平坦な場所が現れ疲れた足腰を休ますために少しの間立ち休憩をすることにした。 傍らにある標識に「寒風峠経由北小松駅(駅まで約1時間半)」と書かれている。少し休んだだけて疲れた足腰も少しはましになり再び歩きだすとすぐに嘉嶺ヶ岳への急登りが始まる。 |

||

| 15:38〜15:40 嘉嶺ヶ岳北側のピーク | (嘉嶺ヶ岳北側ピークにある標識) | 15:42 快適な尾根道を歩く |

|

|

|

| 先ほど休めた足腰もすぐに疲れが出始め自分自身に鞭を入れながらヨイショヨイショとやっとのこと嘉嶺ヶ岳の北側のピークへ登り着いた。傍らに先ほど(15:29

平坦な場所)と同じ標識があり先ほどの標識と同じ内容で「寒風峠経由北小松駅(駅まで約1時間半)」と書かれていたが、しんどい思いをして折角ここまで歩いているのになぜ「北小松駅まで1時間半」と同じ内容なのか全く理解できないが、それはさておき、この時点で既に先行グループ5名はかなり先へ行っているようで、さんぞうさんとくぼきんさんと私の後続グループ3名と先に行った先行グループ5名と二つのグループに分かれてしまったようである。 (ここから先、寒風峠を経て涼峠へ出た後は一本道で楊梅滝入口の舗装道まで下りJR北小松駅へ向かう予定であるが、この後に何か問題が起こるなどこの時点では思ってもいなかったのである。) 嘉嶺ヶ岳の北側ピークから先は快適な尾根道が続く。 |

||

| 15:52 滝山への急斜面を登る | 16:00 滝山分岐 | 16:10 寒風峠へ続く快適な尾根道 |

|

|

|

| 嘉嶺ヶ岳から一旦下り再び滝山への急斜面を登り返すことになり、足腰にも相当疲れが出ておりペースもどんどん落ちてきているがそれでも先行グループを追いかけるべく一歩一歩滝山への急斜面を登り切ったところで滝山分岐(山頂から少し西側)へ到着した。

分岐から東方向すぐ先に滝山のピークがあるが今回は滝山へは向かわず分岐を右方向(西)へ向かい快適な尾根道を寒風峠へと向かった。 (寒風峠へ下る途中さんぞうさんの携帯電話にひげさんから「早よ来んと、みんな風邪引いてしまうで」との電話があり、てっきり寒風峠から電話をしているものと早合点して「もうちょっとで着く」という返事をひげさんにされたようで、まだこの時点では我々後続グループ3名は先行グループ5名が道を間違っているとは思ってもいなかったのである。) |

||

| 16:22〜16:25 寒風峠 | (寒風峠にある標識) | |

|

|

少しペースを上げて下り坂をしばらく歩いたところで寒風峠へ到着したが先行グループはおろか人の気配は全く無い。さんぞうさんがひげさんに連絡しようとされるも携帯電話が繋がらない。 先ほどさんぞうさんがひげさんから「早よ来んと、みんな風邪引いてしまうで」という電話を受けていることから「ひょっとしたら先に涼峠へ向かったのでは」と判断して寒風峠を後にし涼峠へ向かったのである。 |

| 16:27オトシ(湿地帯) | 16:28 苔生した感じの良い湿原 | 16:36 沢を渡る |

|

|

|

| すぐにオトシと呼ばれる湿地帯が現れ苔生した感じの良い湿原が広がっているが気持ちは既に涼峠に向いており周りのしっとりとした雰囲気を楽しむこともなく | ||

| (途中にある標識) | 16:40 泥濘を歩く | 16:42 滑り易い岩の上を歩く |

|

|

|

| 途中の泥濘に足をとられたり露岩で滑らないよう足元に注意し目印のテープを確認しながら只ひたすら涼峠に向かって歩くことになり、やがて最後の渡渉を無事クリアしたところで | ||

| 16:52 歩き易い山腹道 | 16:54〜17:32 涼峠 | (涼峠にある標識) |

|

|

|

| 山道は歩き易い山腹道へ変わりまもなく涼峠へ到着した。 “先行メンバ5名全員待っていてくれ” と願っていたがその願いもむなしく先行メンバの姿は無かったのである。 さんぞうさんがひげさんら他5名と連絡を取ろうとするも携帯電話は圏外となり連絡が取れず、涼峠の小さな広場の少し谷側へ移動すると不安定ながらも携帯電話のアンテナが立っている。さんぞうさんも谷側へ少し動かれたところでタイミングよく先行メンバの一人であるケンさんからの電話を受けることができた。 (内容は 「急坂を下ったら道が無くなり、谷川の出合で沢も増水で渡れそうにないのでとりあえず今から戻るわ」 とのことらしい。) 電話のやり取りでさんぞうさんが「現在地はどこですか?」と訊ねておられたが現在地がはっきりしないようである。そのうち電波の受信状態も悪くなり途中で電話が切れてしまいこちらからの連絡も繋がらなくなったのである。 |

||

|

|||

|

|||

| 20:40〜20:45 涼峠からの夜景 | 21:02〜21:14 畑の木場 | ||

|

さんぞうさん提供 |

まさか真っ暗な涼峠から琵琶湖方面の美しい夜景が観れるなんて夢にも思っていなかったのである。 | |

|

|||

|

|||