金毘羅山ハイキング(大原駐車場〜江文神社〜江文峠〜江文寺跡〜琴平新宮社〜金毘羅山[三宝大神](573)〜寂光院〜大原駐車場) |

金毘羅山ハイキング(大原駐車場〜江文神社〜江文峠〜江文寺跡〜琴平新宮社〜金毘羅山[三宝大神](573)〜寂光院〜大原駐車場) |

| 平成18年3月4日(土) |

| 出発:大原駐車場 |

| 大原駐車場(09:20)−[7分]→車道−[25分]→小松均美術館分岐−[5分]→江文峠分岐−[5分]→江文神社−[5分]→江文峠分岐−[15分]→江文峠−[15分]→江文寺跡−[10分]→琴平新宮社−[22分]→金毘羅山分岐−[2分]→金毘羅宮−[4分]→金毘羅山[三宝大神](573)−[2分]→金毘羅山分岐−[20分]→560m峰−[68分]→寂光院−[15分]→車道−[7分]→大原駐車場(14:12) |

| 到着:大原駐車場 |

| [ ] 内の時間は実歩行時間で休憩時間は含んでいません。 |

| 歩行時間 : およそ 3時間47分 + (食事・休憩 1時間05分) ⇒ 所要時間 : 4時間52分 歩行距離 : およそ 7.7km(GPSナビの距離データ) 地図表示 |

| ハイキング終了後、大原三千院を散策。 大原駐車場から三千院門跡を往復(14:12〜15:00) およそ 1.3km(往復) |

| 今回は三千院や寂光院で有名な大原の里の西側に位置する山で翠黛山や焼杉山と並び大原三山と呼ばれ多くの人に親しまれ京都のロッククライミングの名所でもあり交通の便もよく歩行時間も短いことからファミリーハイキングとして人気がある金毘羅山(標高573m)へと向かった。1月の三峰山以来、久々にワイフが同行しての山行きである。自宅を7時40分に出発しスタート地点である大原バス停近くの駐車場へ着いたのが9時10分。 |

9:20 |

9:23 |

|

|

時間が早いのか駐車場はガラーンとしている。準備を済ませ駐車場をスタートしたのが9時20分。(写真拡大) |

駐車場隣の大原バス停の角に寂光院を示す道標がありその道標に従いまだ閉まっているお土産屋さんの前を通り階段を降りて高野川沿いに少し行くと |

9:24 |

9:25 |

|

|

茶店が現れるがやはりここも営業時間前なのかまだ閉まっている。 |

茶店前を通り過ぎ高野川に架かる鉄の橋を渡るとすぐに車道と合流する。 |

9:26 |

9:33 |

|

|

車道を直進すれば寂光院方面である。寂光院へは帰りに立ち寄るため今回は車道を左折れし小松均美術館の分岐方面へ向かうことにした。(写真拡大) (車道の側にある石標) |

しばらく行くと右方向への道が分岐しているが東海自然歩道の道標に従い江文峠方面へ向かうためここは広い車道を直進することになる。 |

9:36 |

9:39 |

|

|

車の通る舗装道ではあるが周囲はのどかな風景が広がり遥か前方には比叡山の山並みを望むことができる。 |

途中、所々にこのような東海自然歩道の道標があるので迷うことはない。 |

9:41 |

9:44 |

|

|

広い舗装道をしばらく歩いて行くとやがて右方向への分岐が現れる。ここは道なりに右へ曲がり小松均美術館の分岐方面へと向かうことになる。 |

右方向にはおそらく金毘羅山と思われる山並みが望めたが写真を撮るタイミングを外してしまった。 |

9:52 |

(9:52) |

|

|

車道をしばらく歩いて行くとやがて四つ辻へ到着する。そこが「小松均美術館の分岐」で右へ行けば江文神社から江文峠方面である。(写真拡大) |

|

9:54 |

9:57 |

|

|

この分岐で車道と別れ道標に従い杉林の道をしばらく歩いて行くとやがて |

|

10:01 |

10:02〜10:07 |

|

|

分岐からしばらく行くと前方に鳥居が現れる。鳥居を潜り階段を上れば |

江文神社である。大原駐車場からおよそ40分要しての到着である。(写真拡大) 案内資料にはサブコースとして江文峠を通らず江文神社から直接江文寺跡付近まで登るルートが記述してあったが今回はワイフも同行しておりここは案内ルートに従い江文峠経由で金毘羅山を目指すことにした。トイレ休憩を済ませた後、再び先ほどの江文峠への分岐まで戻ることにした。 |

10:13 |

10:17 |

|

|

分岐には「京都一周トレイル北山コース」の標識があり赤い矢印が江文峠方面を示している。分岐を右へ曲がり赤い鳥居の前を通り過ぎ小さな橋を渡ると道は杉林の中の山道と変わる。 |

沢沿いの緩やかな登りの山道から |

10:22 |

10:24 |

|

|

ジグザグの急な登り道と変わり、それを登りきってしばらく行くと |

車道へ飛び出した。 |

10:27〜10:30 |

10:31 |

|

|

車道を100mほど行くと江文峠である。峠には大きな自然石に「金毘羅大権現」と刻まれた石碑があり石碑の横の道標には「金毘羅 1.5km」と書かれている。その道標に従い鳥居を潜って金毘羅山へと向かった。 |

鳥居を潜り鬱蒼と繁った杉林の中を歩いて行くとすぐに明るい雑木帯の山道となる。 |

10:36 |

10:45 |

|

|

雑木帯の道は緩やかな石の階段が延々と続き、周りはツバキの木に囲まれ花が咲き揃う頃にはおそらく見応えがありそうである。 |

|

10:47 |

10:48 |

|

|

江文寺跡を通り過ぎ小さな木橋を渡り石の階段を少し登ったところで |

江文神社からの道と合流し、左折れして琴平新宮社へ向かうことになる。(合流場所の道標拡大) |

10:51 |

10:54 |

|

|

道幅は広く緩やかな石の階段を歩いて行くと右手に「むつみ地蔵」が現れる。(ありがたやこのみほとけにむつみあいまいるこころはすづしかるらん)とある。 (むつみ地蔵拡大) |

むつみ地蔵を通り過ぎるとやがて前方に赤い灯篭が現れる。 |

10:55〜11:00 |

11:02 |

|

|

琴平新宮社への到着で、江文峠からおよそ25分要しての到着である。小さな境内ではあるがしっとりとした落ち着いた雰囲気がありリュックを降ろして小休憩することにした。(写真拡大) |

しばらく休憩したあと神社の右側の階段から金毘羅山へ向かうことになるが、琴平新宮社を過ぎると今までの緩やかな石の階段とは違いジグザグの急な登りの階段が続き |

11:13 |

11:19 |

|

|

これを登り切るとやがて尾根筋へ辿り着く。金毘羅山へは尾根筋を左へ向かうことになる。(写真拡大) |

岩混じりの尾根筋をしばらく歩いて行くと |

11:20 |

11:22 |

|

|

北東方向の展望が開け木々の間から比良_蓬莱山方面の眺めを楽しむことができた。 |

尾根筋を歩くことおよそ10分程で岩場の分岐へ辿り着く。 |

11:24 |

11:25 |

|

|

分岐を左へとるとすぐに金毘羅宮である。 |

南方向の展望が開け比叡山方面の素晴らしい眺めを楽しむことができる。(南方向、比叡山方面の眺め)⇒パノラマ写真 しばらく展望を楽しんだ後、金毘羅宮の裏をよじ登るように登って行くと |

11:28〜12:03 |

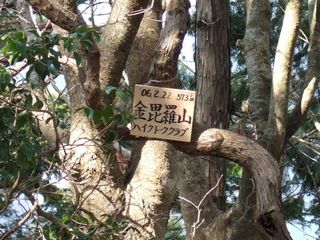

(11:30) |

![金毘羅山[三宝大神]](050konpirasan_oohara_data/038konpirasan(mituboyasiro573)_ss.jpg) |

|

すぐに赤い鳥居があり周りを塀で囲まれた「三宝大神」へ辿り着いた。琴平新宮社からおよそ30分要しての到着である。丁度昼時でもあり周りの適当な場所を確保し昼食タイムとした。 三宝大神からの帰路は翠黛山へ向い寂光院を経て大原の駐車場へ向かう予定である。人気の少ない山頂でユックリと食事を済ませたあと準備を整え翠黛山方面へと向かった。(写真拡大) |

大失敗である。 帰宅してから分かったのだが三宝大神から尾根筋を西方向に少し行けば三角点ピークがあったのだが三宝大神の側の木に吊るされていた山名プレートを確認してホットしたため三角点ピークを全く意識せず帰路についてしまったのである。 手持ちの資料やネット情報を事前にもっと確認しておくべきだったと反省している次第です (x_x;)。 |

12:05 |

12:10 |

|

|

三宝大神から少し下ると先ほどの分岐へ降り立ち、分岐にある標識に従い大原方面へと向かった。 |

所々に根っこの飛び出た急坂を下りて行くと |

12:16 |

12:20 |

|

|

やがて560m峰(正式名称かどうか分からない)との鞍部へ降り立った。道端には壊れた案内標識が立て掛けてあった。 |

鞍部から560m峰に向かって直線の急な登りが続き |

12:25 |

12:34 |

|

|

急登りと格闘することおよそ5分程で「560m峰」と思われる平坦な場所へ辿り着いたが辺りにはそれを示すプレートも何も無い。(写真拡大) |

560m峰を通り過ぎると道は再び下りとなり、しばらく行くと左側の木に吊るされた「大原 寂光院 →」を示している小さなプレートが現れる。GPSを確認するとこの辺りに翠黛山へ向かう道があるはずであるが翠黛山を示す標識もプレート見当たらない。ただ獣道のような道が左へ分かれていたのだが今回はワイフも同行しているため無茶はできずそのまま直進し寂光院方面へと向かった。 |

12:41 |

12:43 |

|

|

時々左側の木々の間から見え隠れするおそらく翠黛山であろう思われる山肌をしばらく歩いて行くとやがて左側から山道が合流し |

合流点の小さな木の枝にカタカナで「←スイタイ山頂」と書かれた黄色いテープが巻かれており翠黛山方面を示していた。寂光院側から登ってくれば難なく翠黛山へ向かえたのである。 |

12:44 |

12:48 |

|

|

合流点を過ぎると左側(北東方向)の展望が開け、雪化粧をした比良_蓬莱山方面の素晴らしい景色を楽しむことができた。(写真拡大) |

途中、大きな木の根が抉られあっちこっちで沢山の木が倒れているのを見かけるが2年前(2004年)に台風23号という大きな台風が関西を襲った時の爪跡だろうか。 |

12:54 |

12:56 |

|

|

天気も良く、人も少なくノンビリとマイペースで歩く快適な山歩きである。 |

平坦な山道をしばらく歩いて行くと |

12:58 |

12:59〜13:04 |

|

|

やがて「小さな岩場」が現れる。(写真拡大) |

岩場を登り切った所が小さな広場で、そこには倒れた木に押し倒されたのか無残な姿の標識があった。 |

(13:02) |

13:23 |

|

|

小さな岩場から松の木越しに比叡山方向の展望を楽しむことができる。(写真拡大) しばらく展望を楽しんだあと、寂光院方面へと向かった。 |

小さな岩場を過ぎるとあとは山道を只ひたすら下りるのみである。 |

13:33 |

13:35 |

|

|

樹林帯の中の急な下り坂をどんどん降りて行くとやがて石の階段が現れる。 |

階段を降りきったところで草生川に架かる小さな橋を渡り右方向へ行くと寂光院である。(写真拡大) |

13:36 |

13:37 |

|

|

周りに獣除けのフェンスが張られ、道への出口に金網の扉がある。扉は自分で開けて一般道へ出ることになるが、扉の正面にはお願いが書かれており絶対に閉めるのを忘れないよう注意が必要である。 |

一般道へ出て少し行くと |

13:38〜13:50 |

13:50 |

|

|

寂光院である。金毘羅山[三宝大神]を出発しておよそ1時間30分要しての到着である。観光客もまばらでノンビリとした感じである。 |

しばらく休憩したあと、お土産屋さんの前を通り大原の駐車場へ向かうことにした。 |

13:54 |

13:58 |

|

|

周りののどかな風景を楽しみながらノンビリと駐車場へ向かっていると |

|

13:59 |

14:05 |

|

|

途中、左手に気を付けていないと見逃しそうな小さな清水があり、「朧の清水」と言われ立て看板には「平家物語(建礼門院)縁の泉」と書かれている。 |

朧の清水を通り過ぎしばらく行くと往路で左折れした車道へ到着する。 |

14:08 |

14:10 |

|

|

車道を横切り高野川に架かる鉄の橋を渡り往路では閉まっていたが今は営業中の茶店の前を通り過ぎ |

往路と同じ高野川に沿って歩いて行くとやがて大原バス停への階段が現れた。 |

14:11 |

14:12 |

|

|

階段を上るとすぐに大原バス停である。 |

|

14:26 |

14:27 |

|

|

無事に駐車場へ帰り着いたが三千院は久しぶりのため三千院門跡へ向かうことにした。門跡前の茶店の風景を見るのは久しぶりである。土曜日というのに人出も少なく、茶店でユックリ休憩したあと、(写真拡大) |

三千院門跡へ立ち寄り大原の駐車場まで引き返し家路へとついた。(写真拡大) |